雇用契約と業務委託契約の違いと見分け方を徹底解説!業務委託のメリットも解説

近年、企業と個人の働き方が多様化し、雇用契約と業務委託契約の違いがより重要視されるようになっています。

契約の種類によって報酬の支払い方法や税務処理、労働環境が異なるため、企業や個人が慎重に選択する必要があります。

この記事では、それぞれの契約の違いと、企業が業務委託を活用するメリットについて詳しく解説します。

【参考】より深く知るための『オススメ』コラム

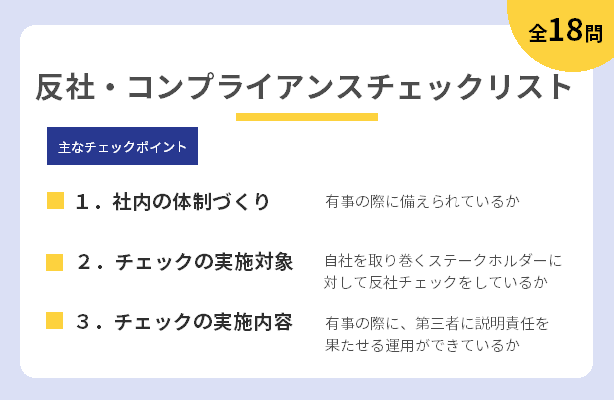

チェックリストでわかる!反社チェックの体制・運用点検リスト

目次[非表示]

▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェックの基本を学ぶ】

雇用契約と業務委託契約の違いを比較

雇用契約は安定性を重視した働き方で、企業が労働時間や業務内容を管理し、給与や社会保険を提供します。

一方、業務委託契約は自由度が高く、契約ごとに業務を遂行する形式です。

報酬の支払い形態や契約の内容が異なるため、それぞれの特性を理解した上で適切な契約を選ぶことが重要です。

以下に、雇用契約と業務委託契約の違いを表にまとめました。

契約の主体 |

報酬の支払い |

社会保険の加入 |

退職金 |

|

雇用契約 |

使用者と労働者 |

給与(源泉徴収あり) |

会社が負担 |

あり(会社規程による) |

業務委託契約 |

業務提供者と委託者 |

事業所得 |

自己負担 |

なし |

雇用契約とは

雇用契約は、企業が労働者を直接雇用し、業務を遂行させる契約です。

企業は労働者に対し、労働時間や業務内容を管理し、給与を支払います。

社会保険や福利厚生が適用されるため、安定した雇用を求める人に向いています。

労働者は会社の指示に従いながら業務を行い、勤怠管理や評価制度の対象となります。

一般的に、企業は労働基準法に基づいて労働者を保護する義務を負います。

関連記事:雇用契約書は必要か?交付方法や内容、作成時のポイントについても解説

業務委託契約とは

業務委託契約は、企業が特定の業務を外部の個人や法人に委託する契約形態です。

業務委託契約には労働者と使用者の関係がなく、業務の進め方や働き方の自由度が高い点が特徴です。

業務委託契約には、請負契約、委任契約、準委任契約の3種類があり、それぞれの特徴によって適した業務内容が異なります。

請負契約

請負契約は、成果物の納品が必要な契約です。

契約者は業務を遂行し、完成した成果物を納品することで報酬を得ます。

例えば、システム開発や建築業務などが請負契約の典型例です。

成果物が完成しない場合、報酬は発生しません。

委任契約

委任契約は、特定の業務遂行を委託する契約形態で、成果物の納品は必須ではありません。

例えば、弁護士業務や税務コンサルティングなどが委任契約の例です。

専門的な知識やスキルを活かし、契約期間内に業務を遂行することが求められます。

準委任契約

準委任契約は、委任契約と似ていますが、専門知識を必要としない業務に適用されます。

例えば、事務代行やコールセンター業務などが該当します。

報酬は業務遂行に対して支払われ、納品義務はありません。

関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説

雇用契約と業務委託契約の見分け方

企業が人材を採用する際、「雇用契約」と「業務委託契約」のどちらを選ぶかは、業務の内容や働き方の柔軟性によって決まります。

これらの契約形態を見分ける重要なポイントが「使用従属性」の有無です。

使用従属性とは、業務の遂行において会社の指示や管理がどの程度及ぶかを示す要素であり、労働契約の成立可否を判断する重要な指標となります。

使用従属性が認められる主な要素

使用従属性が認められる要素は、雇用契約か業務委託契約かを見分けるために重要なポイントです。

以下に主な要素を挙げます。

- 勤務時間の管理の有無:会社が勤務時間を指定し、遅刻や早退を管理する場合、使用従属性があると判断されます。

- 勤務場所の指定の有無:業務を特定のオフィスや作業場で行う義務がある場合、雇用契約に該当する可能性が高いです。

- 業務遂行の指示の有無:会社が業務内容や進め方について具体的な指示を行う場合、使用従属性があると判断されます。

- 会社の就業規則が適用される:労働時間や休暇制度が会社の規則に従う場合、企業の管理下にあると判断されます。

- 給与として報酬が支払われる:給与所得として報酬が支払われ、源泉徴収が行われる場合、雇用契約の要件を満たします。

- 設備や備品が会社から提供される:業務に必要な機器や備品が会社から貸与される場合、従業員として扱われる可能性が高いです。

- 専属的な業務従事が求められる:契約者が企業の業務に専念し、他の仕事を自由に受けられない場合、使用従属性が高まります。

- 交通費・手当などが支給される:給与以外に交通費や各種手当が会社から支給される場合、雇用関係の可能性が高いです。

- 解雇や人事評価が存在する:会社が業績評価を行い、契約の継続や解雇を決定できる場合、雇用契約の特徴を持ちます。

- 作業時間の制約がある:業務遂行の時間が決められており、指定された時間内に働く必要がある場合、雇用契約と判断されやすいです。

- 会社が業務成果を管理する:業務の達成度が定期的に評価され、改善指示が出される場合、労働者として扱われる可能性があります。

- 労働組合への加入が認められている:労働組合に加入でき、団体交渉の権利を持つ場合、雇用契約に該当すると考えられます。

関連記事:2024年11月施行!フリーランス新法の具体的な内容とは?違反した場合の罰則や企業がとるべき対応を解説

雇用契約と業務委託契約の税の違い

雇用契約と業務委託契約では、報酬の支払い方法や税金の取り扱いが異なります。

契約形態の違いにより、所得税や消費税の計算方法が変わるため、企業と契約者はそれぞれの税務処理を適切に理解しておくことが重要です。

以下に、所得税と消費税の違いについて詳しく説明します。

所得税の違い

雇用契約では、給与所得として扱われ、企業が源泉徴収を行い、所得税を給与から差し引いて納付します。

これにより、労働者は確定申告の必要がない場合が多く、給与明細に税額が明記されます。

一方で、業務委託契約では報酬は「事業所得」または「雑所得」として扱われ、契約者自身が所得税を計算し、確定申告を行います。

業務委託契約では経費を控除できるため、業務にかかる費用を申告し、課税対象となる所得を抑えることが可能です。

関連記事:トライアル雇用とは?雇用の流れやメリット・デメリットを解説

消費税の違い

消費税は、雇用契約と業務委託契約で異なる取り扱いとなります。

雇用契約では、給与に消費税はかからず、労働者が受け取る報酬は消費税の課税対象外です。

一方、業務委託契約では契約者が課税事業者である場合、報酬に消費税を加えて請求することができます。

課税売上高が一定以上であれば、契約者は消費税の納税義務を負い、インボイス制度の導入により、適格請求書を発行する必要が生じる場合もあります。

関連記事:雇用保険の加入条件とは?加入するメリット・デメリットや企業への罰則も解説

企業が雇用契約ではなく業務委託契約を選ぶメリット

企業が人材を採用する際、雇用契約と業務委託契約のどちらを選ぶかは、業務の性質や経営戦略によって異なります。

業務委託契約には、企業がコストを削減しながら柔軟な人材活用を実現できるメリットがあり、多くの企業で導入が進んでいます。

以下に、業務委託契約を選択する主な利点を解説します。

業務コストの削減・効率化

業務委託契約では、企業が雇用契約に伴う福利厚生費や社会保険料を負担する必要がないため、コスト削減が可能です。

雇用契約の場合、給与のほかに厚生年金や健康保険などの支払いが必要ですが、業務委託契約ではこれらの負担がなく、純粋に業務報酬のみを支払うことになります。

また、企業は必要な業務に応じて専門スキルを持つ契約者と協力できるため、社員の育成コストを抑え、業務の質を向上させることが可能です。

関連記事:人材育成とは?注目される理由や育成の目的、方法をわかりやすく解説

生産変動への対応の柔軟さ

業務委託契約では、繁忙期や特定のプロジェクトに応じて必要な人材を確保できるため、生産の変動に柔軟に対応できます。

雇用契約では、固定の従業員を維持する必要があるため、閑散期の人件費負担が発生しますが、業務委託契約であれば必要なタイミングで専門家を活用し、コスト効率を最大化することができます。

特にITやデザイン、コンサルティング業務では、プロジェクトベースで契約することで、短期間で高い成果を得ることが可能になります。

予算・スケジュールの自由度

業務委託契約では、企業がプロジェクト単位で予算を決定し、契約の範囲を自由に設定できるため、柔軟な業務運営が可能です。

雇用契約の場合、従業員の給与や昇給、賞与などが固定されるため、予算管理が複雑になりますが、業務委託契約では業務量に応じた報酬を設定できるため、予算の最適化が可能です。

また、納期や業務のスコープを契約によって決定できるため、スケジュール調整の自由度が高く、企業の戦略に応じた業務遂行が容易になります。

関連記事:人事と労務の役割と違いとは?業務内容や年間スケジュール、効率化の方法を解説

業務委託契約の際にも実施すべき反社チェック

業務委託契約を締結する際、契約相手が反社会的勢力と関わっていないかを確認する「反社チェック」が重要です。

企業が外部の業務委託先と関わる際、適切な調査を行わないと、知らないうちにリスクを抱える可能性があります。

反社勢力との取引は企業の信用を損なうだけでなく、法的責任を問われることもあるため、契約前の慎重な確認が不可欠です。

関連記事:反社チェックの必要性とは?基礎知識や反社関与の判断基準を解説

反社チェックとは

反社チェックとは、契約相手が暴力団や反社会的組織などの反社会的勢力と関与していないかを確認する調査です。

一般的に、過去の取引履歴や公開情報、信用調査機関のデータなどを活用して行われます。

企業は適切な情報収集を行い、リスクのある取引先を排除することで、法令順守と企業の健全な経営を維持することができます。

関連記事:反社チェックに引っかかるケースとは?チェックが必要な理由と対策を解説

反社チェックの効率化には反社チェックツールの導入がおすすめ

反社チェックを効率化するためには、専門のチェックツールの導入が有効です。

反社チェックツールを活用すると、手作業で調査を行うよりもスピーディかつ確実なチェックができるため、企業のリスク管理を強化する手段として推奨されます。

また、証跡の保存や定期チェック、自社システムとの連携など、ツールによってさまざまな便利な機能が搭載されているため、反社チェック業務の効率化につながります。

関連記事:反社チェックを自動化する方法はある?ツールの機能や注意点を解説

まとめ

雇用契約と業務委託契約は、契約形態の違いであり、働き方や企業の経営戦略に大きく影響を与えます。

雇用契約は安定した収入と福利厚生がある一方、業務委託契約は自由度が高く、コスト削減や柔軟な対応が可能です。

契約を見分けるポイントとして「使用従属性」が重要であり、税制や報酬の違いも考慮する必要があります。

また、契約形態に関わらず、必ず反社チェックを行いましょう。

関連記事:雇用リスクとは?リスクの種類や低減する方法をわかりやすく解説

関連記事:採用担当者必見!中途採用の成功事例と成功させるポイントを徹底解説