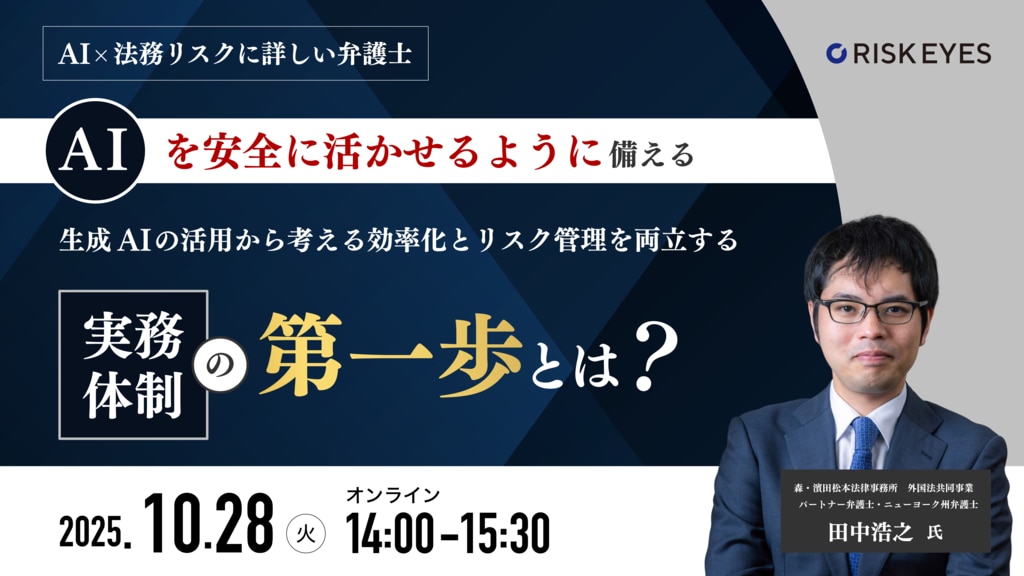

AIを安全に活かせるように備える

生成AIの活用から考える

効率化とリスク管理を両立する実務体制の第一歩とは

生成AIを安心して取り入れるには?実務で押さえるべき視点と仕組みとは

生成AIは、企業全体で「人手不足の解消」「業務効率化」の手段として急速に導入が進んでいます。その一方で、著作権や個人情報保護、情報管理など、法務が関わる法的リスクが十分に整理されないまま活用され、思わぬトラブルに発展する危うさも抱えています。

本セミナーでは、生成AIの基礎から法規制、具体的な活用方法、著作権や個人情報保護など注意すべき法的リスク、さらに利用者などの責任や倫理面まで幅広く解説します。

また、少人数の法務部門でも無理なく実践できる社内ルールやチェック体制の整備方法を取り上げ、現場で直面しやすい課題とその対応策を、最新の情報や具体例を交えながらお話しします。

「自社でAIをどこまで活用できるのか」「どのようなルールや体制が必要か」といった実務上の疑問を整理し、明日からの業務に活かせる具体的なヒントを持ち帰っていただけます。 AI時代の法務体制づくりに迷う企業担当者必見の内容です。

こんな方におすすめ

開催概要

| 日時 | 2025年10月28日(火) 14:00~15:30 |

|---|---|

| 会場 | ZOOM |

| 申込期限 | 2025年10月28日(火) 12:00 |

| 参加費 | 無料 |

| 定員 | 400名 |

| お問い合わせ |

ソーシャルワイヤー株式会社 RISKEYES運営事務局

03-6868-8874 support@riskeyes.jp |

| ご注意 |

・ソーシャルワイヤーと同業他社に所属される方のご参加はご遠慮いただいております。 ・お申込み情報に不備がある場合、参加をお断りさせていただく場合がございます。 |

|---|

プログラム

開場<13:50>

1.生成AIの基礎・企業における生成AIの想定される活用態様とメリット・デメリット

2.AIについての法規制

3.AIの開発者・提供者・利用者それぞれの留意点と法的・倫理的な責任の全体像

4.AIと情報管理に関する問題点

4-1.個人情報・プライバシー等との関係

4-2.秘密(機密)情報・営業秘密・限定提供データとの関係

5.AIと著作権等の知的財産権との関係

6.生成AIに関する社内ルールの整備のポイント

7. 質疑応答

登壇者

外国法共同事業

パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士

田中 浩之氏

<経歴・プロフィール>

第二東京弁護士会所属。慶應義塾大学大学院 法学研究科 特任教授(非常勤)。2004年慶應義塾大学法学部法律学科卒、2006年慶應義塾大学大学院法務研究科卒 、2013年ニューヨーク大学ロースクール卒。 IT・情報管理・知的財産に関する業務を取り扱っており、AIの利用に関する案件も多く手がける。「日経企業法務税務・弁護士調査」の2024年に活躍した弁護士ランキングで、AI・テック・データ分野で企業が選ぶ弁護士第3位に選出。

主要著作として、『改訂版 ビジネス法体系 知的財産法』(第一法規、2025年) 、『グローバルデータ保護法対応Q&A100』(中央経済社、2024年、共著)、『生成AIと知財・個人情報Q&A』(商事法務、2024年、共著)、『60分でわかる!改正個人情報保護法 超入門』(技術評論社、2022年、共著)等がある。

<公式HP>

https://www.morihamada.com/ja/people/hiroyuki-tanaka

Seminar

開催予定セミナー

Ranking

月間アクセスランキング