【2026年最新】反社チェック・コンプライアンスチェックの具体的な方法とは?

2007年の企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(以後、企業暴排指針)が政府から発表されたのを皮切りに、2011年にはすべての都道府県で暴力団排除条例が施行されるなど、近年、反社会的勢力の排除に向けた動きが活発になってきています。

コンプライアンス遵守・コーポレートガバナンス強化のためにも、反社会的勢力排除の対策として反社チェックは欠かせません。

では、具体的にどうやって反社チェックを実施すればよいのでしょうか。

そもそも反社チェックとはなにか、反社チェックの必要性や具体的な方法についても詳しく解説します。

チェックリストでわかる!反社チェックの体制・運用点検リスト

<目次>

反社チェック・コンプライアンスチェックとは?

反社チェックとは「取引先」「社員」「株主」に反社会的勢力との関係が疑われる人物や組織がいないか、事前にチェックすることをいいます。コンプライアンスチェックとも呼ばれます。

近年ではレピュテーションリスクを考慮し、反社だけでなく、犯罪への関与や不祥事等の情報をチェックすることも指します。

ただ、前述の通り、反社会的勢力の排除について政府指針は発表されたものの、具体的なチェック方法は企業へ託されており、「どうやって調査すればいいのか?」模索している企業も少なくありません。

また、警察には「暴力団関係者データベース」が存在し、照会することが可能なのですが、照会方法として簡単に利用できる状況にはなっていないのが実情です。

反社チェックの必要性とは?

反社チェックの必要性は、反社会的勢力への資金源遮断、企業のコンプライアンス(法令遵守)や社会的責任(CSR)、企業自体の存続・価値の維持といった点から近年高まっています。

もし、反社との関わりが露呈すると銀行から口座凍結や融資停止、取引先から契約解除を求められ、最悪の場合には倒産に追い込まれる可能性もあります。

ここでは重要な3点に絞って解説します。

反社会的勢力への資金源遮断

『企業暴排指針』が発表される以前、反社会的勢力と取引をしていても、適正な取引であれば排除する必要・法的手段がありませんでした。

しかし、『企業暴排指針』において、下記と記載されています。

反社会的勢力を社会から排除していくことは、暴力団の資金源に打撃を与え、治安対策上、極めて重要な課題である

上記を記載した上で、「反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方」が取りまとめられました。

- 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖感を与えるものであり、何らかの行動基準等を設けないままに担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、企業の倫理規程、行動規範、社内規則等に明文の根拠を設け、担当者や担当部署だけに任せずに、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。

- 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。

- 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関(以下「外部専門機関」という。)と緊密な連携関係を構築する。

- 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。

- 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。

- 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。

- 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。

つまり、内容の適否を問わず、反社会的勢力との一切の取引遮断を求められるようになりました。

企業のコンプライアンス(法令遵守)・社会的責任(CSR)

法令順守はもちろんのこと、広く社会規範を順守すること、また、積極的に反社排除の役割を担うことは企業の社会的責任において重要です。

特に2011年までにすべての都道府県で施行された『暴力団排除条例』では、企業に対して下記努力目標が課せられました。

- 契約時に相手が暴力団関係者でないことを確認すること

- 契約書に暴力団排除条項を盛り込むこと

- 暴力団関係者に対する利益供与の禁止

努力義務ではありますが、違反をした場合は当該法人の代表者に対して「勧告」が行われることもあり、企業としては対応すべき事項です。

企業自体の存続・価値の維持

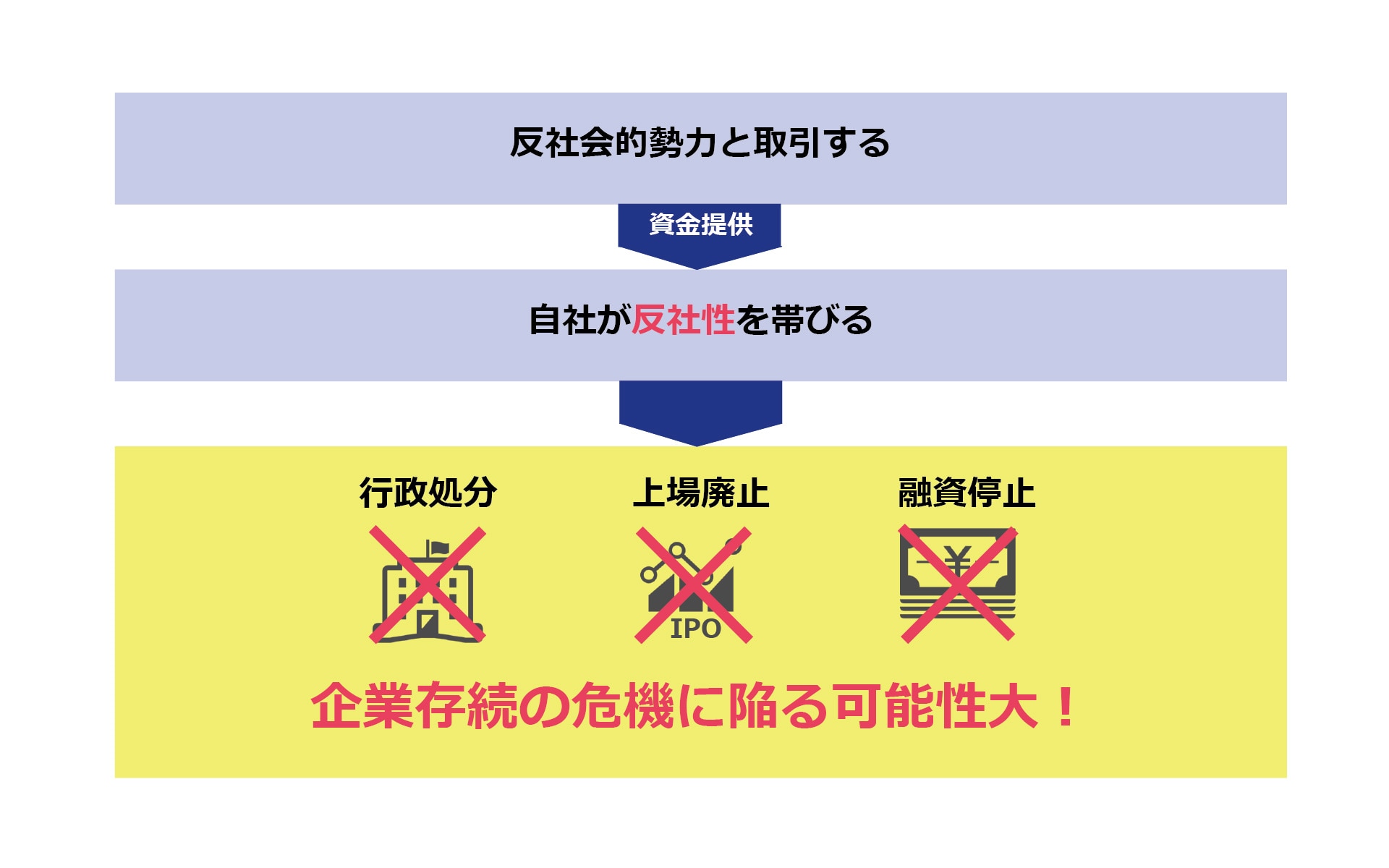

もし、反社会的勢力と取引をしているとどうなるか?

実際に、2015年、第三者割当増資時に、割当予定の企業が反社会的勢力の疑いがある報告を社外から受けましたが、その報告を上場していた名古屋証券取引所に伝えなかった結果、増資割当前に上場廃止の決断が下されました。

反社会的勢力と取引関係を維持している=資金供与とみなされ、自社は健全であったとしても反社性を帯び、融資停止や上場廃止、行政処分などによる企業存続の危機が生じる可能性があります。

関連記事:事例でみる反社 企業リスクを回避するには

取引を遮断すべき相手の範囲は?~反社会的勢力の捉え方が広義に~

反社会的勢力の定義は企業暴排指針、東京都暴力団排除条例では下記と定められています。

| 企業暴排指針 | 東京都暴力団排除条例 |

|

|

ただし、企業暴排指針にもある通り、暴力団は組織実態を隠ぺいする動きを強めるとともに、企業活動を装い、政治活動や社会運動を標ぼうする等、更なる不透明化を進展させています。

特に近年、暴力団への関与が濃厚だが不透明である事案も多く、コンプライアンス遵守のためには、反社会的な行動を起こした法人・個人に対して厳しい対応をとる企業が増えています。

そのため、反社チェックする際には、「反社会的勢力であるか?」のほかに「事件・不祥事を起こしていないか?」「行政処分を受けていないか?」といった広義でのネガティブな情報も調査することが推奨されます。

反社チェックの具体的な方法は?

反社チェックの具体的な方法としては、インターネットや新聞記事などの公知情報の検索、調査会社・興信所への依頼、警察・暴力追放運動推進センターへの相談などがあります。

取引額や自社への影響度が高い(リスクが高い)取引先へのチェックほど、専門機関を活用し深度のある調査を行う必要があります。

ここではリスクを3段階に分けて、反社チェックの方法を解説します。

標準的な反社チェック:公知情報の検索

上場企業をはじめ、多くの企業は以下手段を組み合わせて対策を行っています。

異なるデータソースを検索することで調査が補完されるという考えのもと、2つ以上の手段で反社チェックを実施することが推奨されています。

- インターネット上の情報を検索する(Google・Yahoo検索、RISK EYESなど)

- 新聞記事データを検索する(日経テレコン、G-Search、RISK EYESなど)

- 公知情報より独自で収集した反社会的勢力情報データベースを検索する(エス・ピー・ネットワーク社、RISK EYESなど)

もともと反社チェックのための情報源ではないので、検索後、取引してもよいかの判断は公知情報をもとに行います。

特にインターネット上の情報や新聞記事データは、記事によって住所・事件当時の年齢の記載がなく、取引先と同一であるか判断がつかない場合があります。

その場合は、登記情報や本人確認ができる公的な書類の提供を受けたうえで、疑わしきネガティブな公知情報との関与がないか、確認をするケースもあります。

また、反社チェックは「どんな条件で」「いつチェックし」「結果どうだったのか」のエビデンス(証拠)を残すことが重要です。

チェックした際は、検索した際の画面を保管しておきましょう。

高精度の反社チェック:調査会社・興信所へ依頼

公知情報の検索から怪しいと判断した場合、専門調査機関へ調査依頼し、さらなる調査をしたほうがよいでしょう。

実際、公知情報を検索した結果、過去行政処分を受けていたと判明。顧客のオフィスに足を運び確認したところ、街宣車が止まっていた、ということもあります。

また、反社チェックを行う部署と、営業が離れている場合には、公知情報の検索のほかに営業から顧客への心象などもヒアリングし、現場からの声を参考にします。

日頃より現場へ反社チェックの重要性の啓蒙と密に連携をとり、反社チェックを行う部署にネガティブ情報が集まるようにしておく必要があります。

危険度高い場合の反社チェック:警察・暴追センターへ

公知情報での検索や調査会社への依頼を経て、危険度が高いと判断される材料が集まった場合、確認したい取引先の氏名、生年月日(可能であれば住所)が分かる資料を用意の上、警察・暴力追放運動推進センターへ相談してください。

取引先が暴力団関係者であることが明白なケースや、「取引が禁止される暴力団関係者に該当する」との警察からの情報を裁判のなかできちんと提出できないと、不当な契約解除だとして損害賠償請求訴訟を受ける場合があります。

訴訟リスクを回避するためにも、手続きは大変ですが、自社だけで判断せず、警察・暴力追放運動推進センターへ相談することをお勧めします。

反社チェック方法の選び方

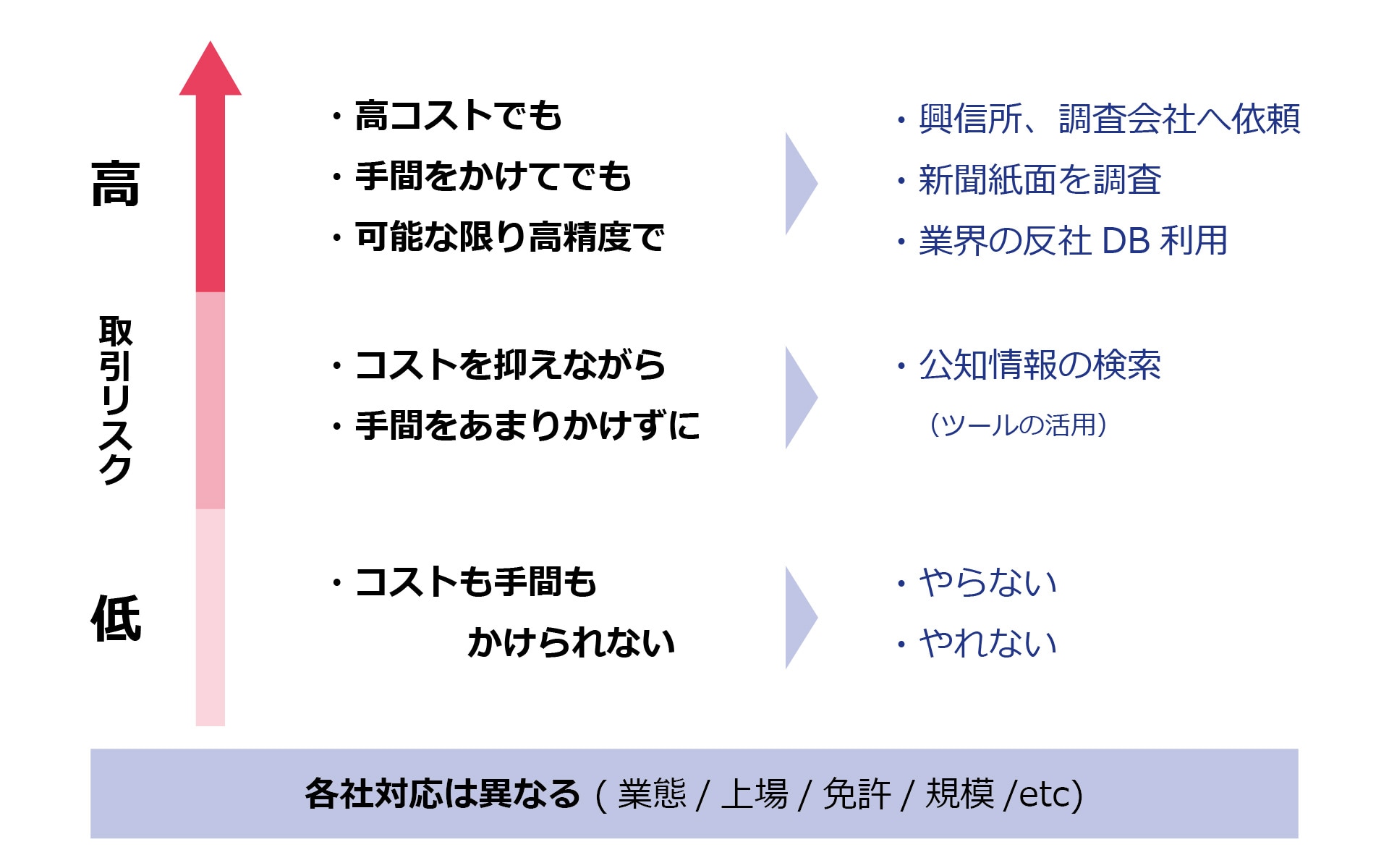

反社チェックの方法は法律・条例で規定されたものはありません。

そのため、各企業が自社の業態・規模や取引リスクによって、どのくらいの精度を求め、コストをかけるのかを合理的に定める必要があります。

ここでは3つの考え方に分けて解説します。

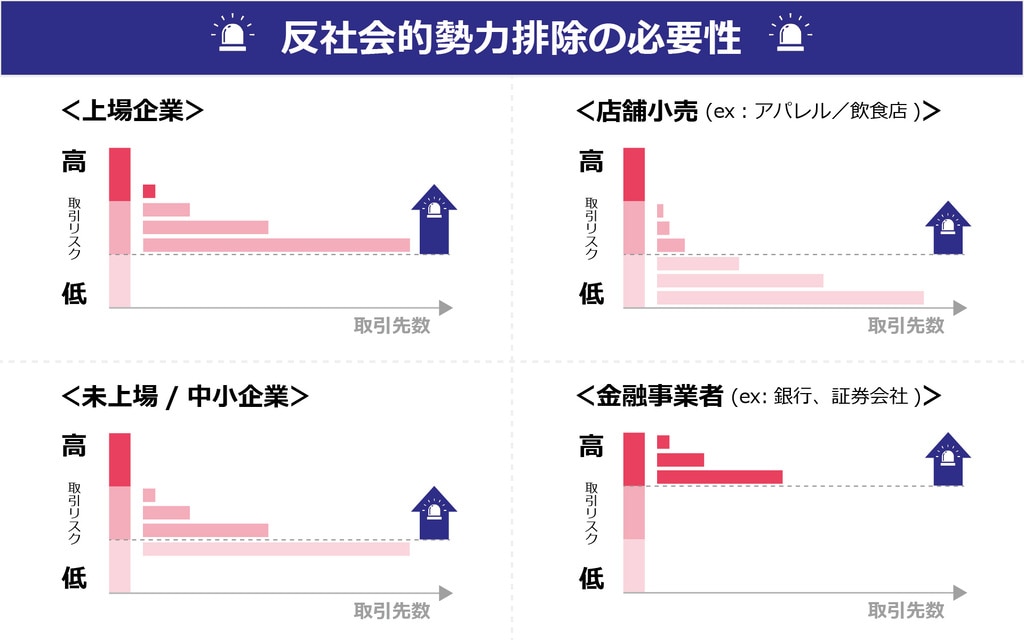

取引リスクごとの考え方

取引リスクが高くなるほど高コストでも可能な限り高精度で反社チェックを行う必要が出てきます。

その場合は調査会社・興信所への依頼や新聞紙面の調査、業界の反社データベースを利用することが必要です。

取引リスクが中程度であれば、コストを抑えながら手間をあまりかけずに行えるツールを利用した公知情報の検索で問題ありません。

取引リスクが低い場合はコストも手間もかけられないため、やらない選択肢をとることも視野に入れます。

業種・業態ごとの考え方

企業の業種や業態によってもどのように対応していくか異なります。

例えば、飲食店やコンビニなどの小売店舗であれば、1回の取引額が少額であることから仕入れ業者などまとまったお金の支払いが発生する場合にのみチェックすることで足ります。

警視庁としてはコンビニエンスストアなどの小売店が、暴力団員に対して日常生活に必要な物品を販売する行為や、飲食店が、暴力団事務所にそばやピザを出前する行為などは利益供与違反にならないとしています。

一方、大型不動産売買を行う企業の場合は、ビル1棟の資産価値が高額なことから問題が起こったときの取引リスクが高いと考え、高精度な反社チェックを行う必要があります。

上場・未上場の考え方

上場企業であれば、2007年に日本取引所グループから反社会的勢力排除に向けた上場制度及びその他上場制度の整備についてが発表され、下記が企業行動規範として規定されています。

- 反社会的勢力による被害を防止するための社内体制の整備

- コーポレートガバナンスの報告書として、反社会的勢力排除に向けた体制整備の開示

そのため、上場企業や上場準備中企業は反社会的勢力対策として、新規取引先候補の初期スクリーニング(関与チェック)および既存取引先に対する定期的なスクリーニングを導入しています。

上場企業が反社会的勢力と取引していた場合、行政処分・上場廃止になる可能性が高く、反社会的勢力と取引してしまったときのリスクが高くなるため、反社チェックは必須となります。

まとめ

多くの企業は、反社チェックに対して、できる限りコストと手間を抑えつつ、精度をなるべく高めてチェックしたいというゾーンにいます。

自社のリスクの考え方で導入する方法は異なりますが、まずは、インターネット上の情報・新聞記事データの検索から始めてみてはいかがでしょうか。

▼反社チェックツールを無料で試したい方はこちら

▼反社チェックツール「RISK EYES」のサービス紹介動画はこちら