直接雇用のメリットとは?間接雇用との比較や3年ルール、企業の義務についても解説

企業が人材を採用する際、直接雇用と間接雇用のどちらを選ぶべきかは重要な判断ポイントです。

直接雇用は、長期的な人材確保や組織の一体感の向上に寄与する一方、間接雇用は柔軟な人材配置やコスト管理の面でメリットがあります。

この記事では、直接雇用と間接雇用の違いを比較し、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。

また、派遣法の3年ルールや企業が果たすべき義務についても触れ、最適な雇用形態を選択するためのポイントを紹介します。

【参考】より深く知るための『オススメ』コラム

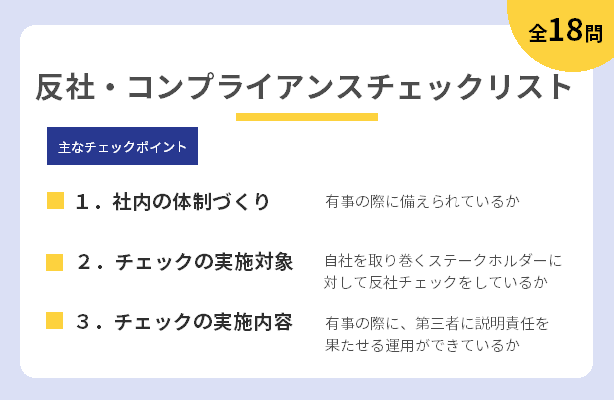

チェックリストでわかる!反社チェックの体制・運用点検リスト

目次[非表示]

- 1.直接雇用と間接雇用とは

- 1.1.直接雇用とは?

- 1.2.間接雇用に当てはまる雇用形態

- 1.2.1.派遣

- 1.2.2.単発アルバイト

- 1.2.3.ギグワーカー

- 1.2.4.フリーランス(業務委託契約)

- 2.直接雇用と間接雇用の比較

- 2.1.労働者に支払う給与・手当

- 2.2.各種保険の加入

- 2.3.仕事の成果

- 3.直接雇用のメリット

- 3.1.採用コストの抑制

- 3.2.組織の一体感とモチベーションの向上

- 3.3.人材の長期的確保

- 3.4.柔軟な人材配置

- 4.派遣法の3年ルールと直接雇用に関する企業の義務

- 5.直接雇用と派遣のどちらが良いのか、迷ったときに考慮すべき5つのポイント

- 5.1.自社の業務内容とニーズ

- 5.2.コスト効率

- 5.3.法規制やコンプライアンス

- 5.4.企業文化や従業員のモチベーション

- 5.5.専門スキルの必要性

- 6.まとめ

▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェックの基本を学ぶ】

直接雇用と間接雇用とは

雇用形態には大きく分けて「直接雇用」と「間接雇用」があります。

企業が労働者と直接契約を結ぶか、仲介業者を介して雇用するかによって、働き方や待遇が異なります。

直接雇用は企業が労働者を直接管理し、給与や福利厚生を提供する形態であり、長期的な雇用関係を築きやすい特徴があります。

一方、間接雇用は派遣会社や業務委託契約を通じて労働者が企業で働く形態であり、柔軟な人材確保が可能ですが、雇用の安定性に欠ける場合があります。

直接雇用とは?

直接雇用とは、企業が労働者と直接雇用契約を結び、給与の支払いや福利厚生の管理を行う雇用形態です。

正社員、契約社員、パート、アルバイトなどが含まれます。

企業が労働者を直接管理するため、長期的な雇用関係を築きやすく、組織の一体感が生まれやすいという特徴があります。

関連記事:雇用形態とは?保険の適用範囲や管理のポイントを解説

間接雇用に当てはまる雇用形態

間接雇用とは、労働者が派遣会社や業務委託契約を通じて企業で働く形態です。

企業と労働者の間に仲介業者が入るため、雇用の柔軟性が高く、必要なスキルを持つ人材を迅速に確保できるメリットがあります。

以下でそれぞれ解説します。

派遣

派遣社員は、派遣会社と契約を結び、派遣先企業で業務を遂行します。

契約期間が定められていることが多く、企業は必要な期間だけ人材を確保できるため、コスト管理がしやすいという利点があります。

単発アルバイト

短期間の業務を請け負うアルバイトで、企業との直接契約ではなく、仲介業者を通じて雇用されることが一般的です。

イベントスタッフや短期の販売業務などが該当します。

ギグワーカー

アプリやプラットフォームを通じて単発の仕事を請け負う働き方です。

企業との直接契約ではなく、個人が自由に仕事を選び、報酬を得る形態です。

フードデリバリーやライドシェアサービスなどが代表的な例です。

フリーランス(業務委託契約)

企業と業務委託契約を結び、独立した形で業務を遂行する働き方です。

プロジェクト単位で契約を結ぶことが多く、専門的なスキルを持つ人材が活躍しやすい環境です。

関連記事:2024年11月施行!フリーランス新法の具体的な内容とは?違反した場合の罰則や企業がとるべき対応を解説

直接雇用と間接雇用の比較

前述の通り、雇用形態には「直接雇用」と「間接雇用」があり、それぞれに特徴があります。

企業が労働者と直接契約を結ぶか、仲介業者を介して雇用するかによって、給与や福利厚生、仕事の成果に違いが生じます。

企業のニーズや業務内容に応じて、適切な雇用形態を選択することが重要です。

労働者に支払う給与・手当

直接雇用の場合、企業が労働者に給与を支払い、各種手当(交通費、住宅手当、賞与など)を提供します。

給与体系は企業の方針に基づき決定され、労働者の業績や勤続年数に応じて昇給やボーナスが支給されることが一般的です。

一方、間接雇用では、派遣会社や業務委託先が給与を支払います。

派遣社員の場合、給与は派遣会社の規定に従い、企業が直接決定することはありません。

また、業務委託契約では、報酬が成果報酬型であることが多く、労働時間ではなく業務の達成度によって報酬が決まるケースが一般的です。

各種保険の加入

直接雇用では、企業が社会保険や雇用保険の加入手続きを行います。

これにより、労働者は健康保険や厚生年金、労災保険などの保障を受けることができます。

企業によっては、福利厚生として追加の保険や退職金制度を提供する場合もあります。

間接雇用の場合、派遣社員は派遣会社を通じて保険に加入します。

派遣会社の規定により、社会保険の適用範囲が異なることがあるため、労働者は契約内容を確認する必要があります。

業務委託契約では、労働者が個人事業主として扱われるため、社会保険の適用外となる場合が多く、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。

関連記事:雇用保険の加入条件とは?加入するメリット・デメリットや企業への罰則も解説

仕事の成果

直接雇用では、労働者が企業の業績に直接貢献し、評価や昇進の機会があります。

企業の目標達成に向けて長期的に働くことが期待され、業務の幅が広がることが多いです。

また、企業の文化や方針に沿った働き方が求められるため、組織の一体感が生まれやすいというメリットがあります。

間接雇用では、契約内容に基づいた業務範囲が決まっており、評価制度が異なります。

派遣社員は派遣先企業の業績に貢献しますが、評価は派遣会社が行うため、昇進やキャリアアップの機会が限られることがあります。

業務委託契約では、成果物の納品が評価基準となるため、業務の質が報酬に直結します。

柔軟な働き方が可能ですが、企業の一員としての帰属意識は低くなる傾向があります。

関連記事:人事評価制度についてわかりやすく解説!評価基準や運営ポイントをご紹介

直接雇用のメリット

企業が人材を確保する際、直接雇用と間接雇用の選択肢があります。

直接雇用には、採用コストの抑制、組織の一体感の向上、人材の長期的確保、柔軟な人材配置など、多くのメリットがあります。

企業の成長や安定した経営を目指す上で、直接雇用の利点を理解し、適切な人材戦略を立てることが重要です。

それぞれ詳しく解説します。

採用コストの抑制

直接雇用では、派遣や業務委託と比較して採用コストを抑えることが可能です。

派遣社員を雇用する場合、派遣会社への手数料が発生し、長期的に見るとコストがかさむことがあります。

一方、直接雇用では、採用活動の初期費用はかかるものの、長期的に安定した雇用を維持できるため、結果的にコスト削減につながります。

また、企業独自の研修制度を活用することで、採用後の教育コストも抑えられます。

関連記事:採用コストの相場はどのくらい?中途・新卒採用の平均コストや計算方法、コスト削減のポイントを解説

組織の一体感とモチベーションの向上

直接雇用の従業員は、企業の一員として働くため、組織の一体感が生まれやすくなります。

企業の理念や目標を共有し、長期的なキャリア形成を考えながら働くことで、従業員のモチベーションが向上します。

さらに、企業文化に馴染みやすく、チームワークの強化にもつながります。

派遣社員や業務委託の場合、契約期間が限られているため、企業への帰属意識が低くなることがありますが、直接雇用ではその心配が少なくなります。

人材の長期的確保

企業の成長には、優秀な人材の確保が欠かせません。

直接雇用では、長期的な雇用契約を結ぶことで、安定した人材を確保できます。

従業員が企業の業務に慣れ、スキルを蓄積することで、業務の効率化や品質向上につながります。

また、企業内でのキャリアアップの機会が増え、従業員の定着率が向上することも期待できます。

派遣社員や業務委託では、契約期間が終了すると新たな人材を探す必要があり、業務の継続性が損なわれる可能性があります。

柔軟な人材配置

直接雇用では、企業のニーズに応じて従業員の配置を柔軟に変更することが可能です。

例えば、部署間の異動や新規プロジェクトへの参加など、企業の戦略に合わせた人材活用がしやすくなります。

派遣社員や業務委託の場合、契約内容に縛られるため、業務の変更が難しいことがありますが、直接雇用ではその制約が少なく、企業の成長に合わせた人材配置が可能になります。

関連記事:人材管理の方法は?手順やメリット、データベースの作成方法を解説

派遣法の3年ルールと直接雇用に関する企業の義務

派遣社員の雇用には、労働者派遣法に基づく「3年ルール」が適用されます。

このルールは、派遣社員の雇用安定を図るために設けられたものであり、企業は一定の義務を果たす必要があります。

ここでは、派遣法の3年ルールの概要と、企業が遵守すべき義務について詳しく解説します。

派遣法の3年ルール

派遣法の3年ルールとは、派遣社員が同じ企業の同じ部署で働ける期間を最長3年に制限する法律です。

このルールは、派遣社員の雇用安定を目的としており、派遣先企業は3年を超えて同じ派遣社員を雇用する場合、直接雇用への切り替えを検討する必要があります。

3年ルールには個人単位と事業所単位の制限があり、個人単位では同じ派遣社員が同じ部署で働ける期間が3年まで、事業所単位では同じ事業所で派遣社員を受け入れられる期間が3年までと定められています。

この制限を超える場合、企業は派遣社員の雇用安定措置を講じる必要があります。

関連記事:雇用契約と業務委託契約の違いと見分け方を徹底解説!業務委託のメリットも解説

雇入れ努力義務

派遣社員が3年の雇用期間を迎えた際、派遣先企業には雇入れ努力義務が発生します。

これは、派遣社員が希望した場合、企業は直接雇用を検討する義務を負うというものです。

企業は派遣社員のスキルや業務適性を評価し、正社員や契約社員としての雇用を積極的に検討することが求められます。

募集情報の提供義務

派遣先企業は、派遣社員に対して正社員や契約社員の募集情報を提供する義務を負っています。

これは、派遣社員が直接雇用の機会を得られるようにするための措置であり、企業は社内の求人情報を派遣社員に周知する必要があります。

関連記事:企業の義務である障害者雇用 2024年改正「障害者雇用促進法」について詳しく解説

雇用安定措置

派遣社員の雇用安定を図るため、企業は雇用安定措置を講じる必要があります。

具体的には、以下のような措置が求められます。

- 派遣先企業での直接雇用の依頼:派遣社員が希望した場合、企業は直接雇用の機会を提供する努力をしなければなりません。

- 新たな派遣先の提供:派遣社員が現在の派遣先での勤務を継続できない場合、派遣元企業は新たな派遣先を紹介する必要があります。

- 派遣元企業での無期雇用契約の締結:派遣元企業は、派遣社員を無期雇用契約に切り替えることで、安定した雇用を提供することが求められます。

- キャリアアップ支援:派遣社員のスキル向上を目的とした研修や教育プログラムを提供し、雇用の安定を図ることが推奨されています。

関連記事:雇用リスクとは?リスクの種類や低減する方法をわかりやすく解説

直接雇用と派遣のどちらが良いのか、迷ったときに考慮すべき5つのポイント

企業が人材を採用する際には、直接雇用と派遣のどちらを選ぶべきか迷うことがあります。

それぞれにメリットとデメリットがあり、企業の状況やニーズに応じて適切な選択をすることが重要です。

ここでは、判断の際に考慮すべき5つのポイントについて解説します。

自社の業務内容とニーズ

企業の業務内容によって、適切な雇用形態は異なります。

例えば、長期的な業務や専門性が求められる業務では、直接雇用の方が適しています。

一方、短期間のプロジェクトや繁忙期の対応が必要な場合は、派遣社員を活用することで柔軟な人材確保が可能になります。

コスト効率

採用コストや給与、福利厚生の負担を比較することも重要です。

直接雇用では、採用活動や研修費用がかかるものの、長期的な視点で見ると安定した人材確保が可能です。

一方、派遣社員は即戦力として活用できるため、短期間でのコスト削減が期待できます。

ただし、派遣会社への手数料が発生するため、長期的な雇用には向かない場合があります。

関連記事:従業員の反社チェックが必要な理由とは?チェックのタイミングと実施すべきサインも解説

法規制やコンプライアンス

労働法や派遣法の規制を考慮することも重要です。

派遣社員を雇用する場合、派遣法の3年ルールや雇用安定措置などの規制に従う必要があります。

直接雇用では、労働基準法に基づいた雇用契約を結ぶため、企業の管理がしやすくなります。

法的なリスクを回避するためにも、雇用形態の選択には慎重な検討が必要です。

企業文化や従業員のモチベーション

企業の文化や従業員のモチベーションを考慮することも重要です。

直接雇用の従業員は企業の一員として働くため、組織の一体感が生まれやすく、モチベーションの向上につながります。

一方、派遣社員は契約期間が限られているため、企業への帰属意識が低くなることがあります。

企業の成長を支えるためには、従業員のモチベーションを維持することが重要です。

専門スキルの必要性

業務に必要な専門スキルの有無も、雇用形態を選ぶ際の重要なポイントです。

高度な専門知識が求められる業務では、自社で直接雇用した正社員や契約社員の方が適しています。

一方、特定のスキルを持つ人材を短期間で確保したい場合は、派遣社員を活用することで効率的な人材配置が可能になります。

関連記事:上場準備にIPO経験者は必要?経験者のスキルとIPOチームのメリットを解説

まとめ

直接雇用には、採用コストの抑制、組織の一体感の向上、人材の長期的確保などのメリットがあります。

一方で、派遣や業務委託には柔軟な働き方や専門スキルの活用が可能なメリットもございます。

企業のニーズに応じて、最適な雇用形態を選択することが重要です。

関連記事:トライアル雇用とは?雇用の流れやメリット・デメリットを解説

関連記事:採用時に反社チェックが欠かせない理由とは?企業側のリスクと注意点も解説