副業解禁が活発化する理由とは?メリット・デメリット、解禁前の注意点と対応策を解説

近年、企業による副業解禁の動きが加速しています。

かつては「副業=本業への支障」と捉えられていたものの、働き方改革や人材の多様化を背景に、副業を容認する企業が増加傾向にあります。

この記事では、副業解禁の背景、企業側のメリット・デメリット、導入前の注意点、そして実務対応までを網羅的に解説します。

【参考】より深く知るための『オススメ』コラム

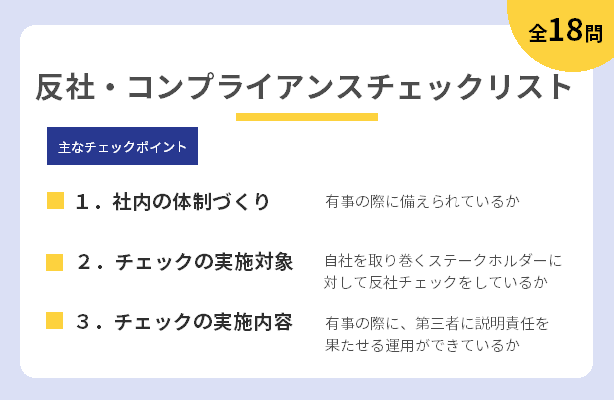

▼反社チェックツール「RISK EYES」の無料トライアルはこちら

目次[非表示]

- 1.副業を解禁する企業が増えている2つの理由

- 1.1.2018年の働き方改革実行計画の影響

- 1.2.多様な働き方を実現する必要性

- 2.企業が副業を解禁するメリット・デメリット

- 2.1.4つのメリット

- 2.2.3つのデメリット

- 2.2.1.職務専念義務に関するリスク

- 2.2.2.人材流出

- 2.2.3.情報漏洩リスク

- 3.副業を解禁する前に確認しておくポイント

- 3.1.安全配慮義務に注意する

- 3.2.秘密保持義務

- 3.3.競業避止義務

- 3.4.誠実義務

- 4.副業解禁時に企業がとるべき対応

- 4.1.就業規則の整備

- 4.2.労働時間に関する管理

- 4.3.健康状態に関する管理

- 4.4.労災保険の給付

- 4.5.社会保険(雇用保険、厚生年金保険、健康保険)

- 5.まとめ

副業を解禁する企業が増えている2つの理由

近年、副業を認める企業が急増しています。

かつては「本業に集中すべき」という考え方が主流でしたが、今では「副業OK」が企業の魅力の一つとなりつつあります。

その背景には、政府の働き方改革と、社会全体の価値観の変化があります。

2018年の働き方改革実行計画の影響

副業解禁の流れを加速させたのが、2018年に政府が策定した「働き方改革実行計画」です。

この計画では、柔軟な働き方の推進が掲げられ、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表しました。

さらに2022年7月にはガイドラインが改定され、企業が副業の可否や条件を公表することが望ましいとされました。

これにより、企業は副業を前向きに捉え、制度整備を進めるようになりました。

多様な働き方を実現する必要性

少子高齢化や価値観の多様化により、従業員の働き方も変化しています。

副業は、収入の補完だけでなく、キャリア形成や自己実現の手段として注目されています。

企業は、副業を通じて得たスキルや経験が本業に還元されることを期待し、イノベーションや人材育成の観点から副業を容認するケースが増えています。

関連記事:副業は禁止できる?違法性から実例まで企業の判断基準を解説

企業が副業を解禁するメリット・デメリット

働き方の多様化が進む現代において、「副業解禁」は企業の人事戦略における重要なテーマとなっています。

政府の働き方改革の後押しもあり、副業を認める企業は年々増加傾向にあります。

企業が副業を解禁することで、どのようなメリットとデメリットがあるのか、それぞれ詳しく解説します。

4つのメリット

副業を認めることは、企業にとって単なる自由度向上の施策以上の意味を持ちます。

社員個々のキャリア形成支援に加え、人材の流動化が進む現代において、自社の魅力や競争力を高める重要な施策となり得ます。

企業が戦略的に副業を活用することで、人材開発・事業展開・ブランド強化といった多面的な効果を得ることが可能です。

以下では、企業にとっての主な4つのメリットについて詳しく解説します。

社員のスキルアップ

社員が副業を通じて社外の環境で学びを得ることで、社内では習得しにくいスキルや知見が身につきます。

これらは本業にも波及し、業務品質の向上や提案力の強化につながります。

実務経験によるスキルの深化は、研修では得がたい価値をもたらすでしょう。

関連記事:人材育成とは?注目される理由や育成の目的、方法をわかりやすく解説

優秀な人材の確保

副業容認は、企業の魅力を高める要素として機能します。

自由な働き方を求める人材に対して、「柔軟性のある企業」としてアピールできるため、競争力の高い採用が可能になります。

特に成長意欲の高い若手層や専門職人材には好印象を与える制度です。

事業拡大

副業によって社員が社外の業界やプロジェクトに触れることで、新たな事業アイデアや提携のきっかけが生まれます。

イノベーションの源泉として、副業経験が社内にポジティブな刺激を与える可能性があります。

結果として、既存事業の枠を超えた展開が期待されます。

自社ブランドの強化

社員の副業活動がSNSや業界メディアで紹介されることにより、企業のブランディングに寄与します。

社員個人の活躍が企業の先進性や柔軟性を象徴する情報として伝わり、採用広報や社外からの評価に好影響をもたらします。

関連記事:トライアル雇用とは?雇用の流れやメリット・デメリットを解説

3つのデメリット

副業解禁にはメリットの裏側にリスクが存在します。

制度の導入にあたっては、企業としての責任と管理体制の整備が不可欠であり、対策が不十分なまま運用を開始すると、社内の信頼性や業績に悪影響が及ぶ可能性もあります。

以下に、副業制度に伴う代表的な3つのデメリットを解説します。

職務専念義務に関するリスク

副業によって社員の集中力が分散し、疲労や本業の生産性低下を招く懸念があります。

副業と本業の境界が曖昧になることで、業務へのコミットメントが低下するケースもあります。

職務専念義務を意識し、本業優先の原則を明文化することが重要です。

関連記事:反社チェックは個人に対しても必要?チェックの方法と注意すべきことも解説

人材流出

副業先の業務環境が魅力的であったり、キャリアの可能性が広がった場合、本業よりも副業に比重を置く社員が現れることがあります。

最終的には転職や独立につながる可能性も否定できません。

企業は、社員が自社で成長できる仕組みを整備し、エンゲージメントを高める努力が求められます。

情報漏洩リスク

副業先と自社が同業種である場合、機密情報が意図せず外部に漏れるリスクがあります。

営業戦略、技術情報、顧客情報などが副業先で活用されることのないよう、情報管理体制の強化が不可欠です。

副業先の申告制度や契約書による制限など、具体的な対策が求められます。

関連記事:SNS時代のレピュテーションリスク対策とは?企業への影響と炎上の種類も解説

副業を解禁する前に確認しておくポイント

企業が副業を容認する際には、単なる制度導入だけでなく、法的義務との整合性を図ることが重要です。

副業制度は社員の成長や採用力強化に寄与する一方、企業にとってリスク管理が不可欠な領域でもあります。

以下では、副業を解禁する前に企業が意識すべき4つの義務について解説します。

安全配慮義務に注意する

企業は、社員に対して健康や安全に配慮する「安全配慮義務」を負っています。

副業によって過重労働や精神的負担が増した場合、本業の生産性だけでなく健康被害を招く可能性があります。

副業の内容や稼働時間を事前に申告させる制度を設け、労働時間の総合的な管理や、必要に応じた休暇取得の推奨を通じて、社員の健康維持に努める必要があります。

秘密保持義務

社員が副業先でも業務を行う場合、本業で知り得た情報が意図せず外部に漏れるリスクがあります。

特に、競合他社との業務が重なる場合は、情報漏洩や信用失墜の原因になり得ます。

このようなリスクを防ぐためには、入社時や副業申請時に秘密保持契約を締結するほか、副業先の業務内容を明示的に制限するルール設計が有効です。

関連記事:労働契約とは?基本原則やルール、よくあるトラブルや禁止事項をわかりやすく解説

競業避止義務

競業避止義務とは、社員が自社と競合する事業に関与しないことを求める義務です。

副業先が同業他社である場合、業界情報や顧客情報の流出だけでなく、社員の業務が直接的に自社の競争力に影響を与える懸念もあります。

就業規則において副業先の事業領域を制限し、申請・審査プロセスを設けることで、自社の利益を保護する体制が求められます。

誠実義務

社員は企業との雇用契約において、誠実に本業に従事する義務を負っています。

副業が主業の成果に悪影響を及ぼす場合、誠実義務違反として問題視される可能性があります。

企業側は、社員との面談やパフォーマンス評価を通じて本業への集中度を定期的に把握し、必要に応じて副業制限の措置を講じることが重要です。

関連記事:日本の労働法とは?種類と特徴、使用者の義務や注意すべきポイントを解説

副業解禁時に企業がとるべき対応

副業を認める制度は、企業の柔軟な働き方支援や人材確保に貢献する一方で、法的・制度的な整備が不可欠です。

社員の副業によるトラブルや不利益を防ぐためには、就業規則や労務管理の見直しを通じてリスクを事前に回避する体制づくりが求められます。

以下では、副業制度を導入する際に企業が取り組むべき主要な対応事項を解説します。

就業規則の整備

副業を認める場合、まず取り組むべきは就業規則の明文化です。

副業の定義、申請手続き、許可範囲、禁止事項などをルールとして明示することで、社員と企業双方の認識を統一できます。

特に「競業禁止」「情報漏洩防止」に関する条項の明記は重要です。

また、副業開始前に企業の許可を得る申請プロセスを設けることで、リスクを予防できます。

関連記事:契約書管理の方法とポイントとは?不適切な管理が招くリスクについても解説

労働時間に関する管理

副業を容認することで、社員の総労働時間が過剰になる可能性があります。

企業には、労働基準法上の責任があるため、労働時間の合算管理が必要になります。

副業に関する稼働時間の申告制度を導入するほか、企業側が把握できる仕組み(例:月次報告、確認面談など)を設け、過重労働を未然に防ぐ配慮が欠かせません。

健康状態に関する管理

副業により社員の睡眠不足や慢性的な疲労が蓄積する可能性があり、本業に支障をきたすケースも想定されます。

企業には「安全配慮義務」があるため、社員の健康状態を把握し、必要に応じて医師の診断や面談を促す体制が求められます。

定期的な健康診断の実施に加え、業務状況のヒアリングや働き方改善に関するフィードバックも有効です。

関連記事:コンプライアンスと心理的安全性の関係とは?見るべきサインや向上させる方法を解説

労災保険の給付

副業中に発生した事故について、労災保険の適用範囲や責任所在は複雑になる場合があります。

本業・副業のいずれが労災の対象かを明確にするため、副業先との契約内容や労働形態(業務委託、雇用契約など)を確認しておく必要があります。

企業側は、万が一の対応として、社員と副業先の契約関係や保険の加入状況を把握しておく体制を整えるべきでしょう。

社会保険(雇用保険、厚生年金保険、健康保険)

社員が複数の雇用先を持つ場合、社会保険の適用関係も複雑になります。

例えば、雇用保険は主たる勤務先でのみ加入されるため、副業の雇用形態によっては保障対象外となるケースがあります。

企業は、社員の副業先がどのような契約形態で運用されているかを把握し、誤認によるトラブルを避けるための情報提供やサポートが望まれます。

関連記事:雇用保険の加入条件とは?加入するメリット・デメリットや企業への罰則も解説

まとめ

副業解禁は、企業にとって人材の成長・採用力強化・事業拡大など多くのメリットをもたらします。

一方で、職務専念義務や情報漏洩などのリスクも存在するため、制度設計と運用ルールの整備が不可欠です。

厚生労働省のガイドラインを参考にしながら、自社に合った副業制度を構築し、従業員の多様な働き方を支援していきましょう。

関連記事:福利厚生とは?種類や導入するメリット・デメリットをわかりやすく解説

関連記事:採用管理システム(ATS)とは?基本機能や導入するメリット、選定のポイントを解説