採用後に必要な手続き一覧!入社前後・保険・税金まで徹底解説

新しい従業員を採用した後、企業側には多くの手続きが発生します。

雇用契約の締結から社会保険の加入、税務関連の処理、さらには社内システムへの登録まで、対応すべき項目は多岐にわたります。

この記事では、採用後に必要な手続きを「入社前」「保険」「税金」「入社後」「その他」に分けて、網羅的に解説します。

【参考】より深く知るための『オススメ』コラム

【初心者必見】反社チェックのやり方・業務フローまとめ

目次[非表示]

- 1.採用後、入社前に行う手続き

- 1.1.雇用契約書・労働条件通知書の作成・送付

- 1.2.採用通知書(内定通知書)の作成・送付

- 1.3.入社承諾書、誓約書の作成・提出依頼

- 1.4.入社時に回収する書類等の提出依頼

- 1.5.各種備品の用意

- 2.各種保険に関する手続き

- 2.1.社会保険の加入基準と手続き

- 2.2.雇用保険の加入基準と手続き

- 2.3.労災保険の加入基準と手続き

- 3.税金の手続き

- 3.1.所得税に関する手続き

- 3.2.住民税に関する手続き

- 4.採用者の入社後に行う社内手続き

- 4.1.必要書類の回収

- 4.2.法定三帳簿の作成

- 4.3.就業規則や社内ルールの保管場所の共有

- 4.4.給与計算や人事システムへの登録

- 5.その他の手続き

- 5.1.従業員を初めて雇用する場合の手続き

- 5.2.障害者を採用した場合の手続き

- 5.3.外国人を採用した場合の手続き

- 5.4.源泉徴収票の回収

- 5.5.マイナンバーに関する手続き

- 6.まとめ

▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェックの基本を学ぶ】

採用後、入社前に行う手続き

新たな人材を採用した後、入社までの期間に企業側が行うべき手続きは多岐にわたります。

法令遵守はもちろん、入社者が安心して初日を迎えられるよう、事前準備を丁寧に進めることが重要です。

ここでは、入社前に行うべき主要な手続きを5つのステップで解説します。

雇用契約書・労働条件通知書の作成・送付

まずは、雇用契約書または労働条件通知書の作成です。

労働基準法により、賃金・労働時間・休日・業務内容などの労働条件を明示する義務があります。

契約書は署名・押印をもって法的効力を持つため、入社前に双方で内容を確認し、書面で交わすことが望ましいです。

労働条件通知書は、契約書を交わさない場合でも必須の書類です。

採用通知書(内定通知書)の作成・送付

採用が決定したら、正式な意思表示として「採用通知書(内定通知書)」を送付します。

記載内容には、入社日、配属部署、雇用形態、給与条件などを明記し、口頭だけでなく文書で通知することで、誤解やトラブルを防ぎます。

企業側の誠意を示す意味でも、丁寧な文面が求められます。

関連記事:採用管理システム(ATS)とは?基本機能や導入するメリット、選定のポイントを解説

入社承諾書、誓約書の作成・提出依頼

採用通知に対して、入社者からの意思確認として「入社承諾書」を提出してもらいます。

これにより、入社の確約が得られ、社内準備が進めやすくなります。

また、社内規則の遵守や情報漏洩防止を目的とした「誓約書」も併せて取得するのが一般的です。

これらの書類は、入社後のトラブル防止にもつながります。

入社時に回収する書類等の提出依頼

入社初日に必要となる書類は、事前に提出依頼をしておくとスムーズです。

主な書類には以下が含まれます。

- 住民票記載事項証明書

- 年金手帳または基礎年金番号通知書

- 雇用保険被保険者証

- 扶養控除等申告書

- マイナンバー提出書類

これらは社会保険・税務手続きに必要なため、事前に準備を依頼することが重要です。

各種備品の用意

入社初日から業務に支障なく取り組めるよう、PC・スマートフォン・名刺・制服などの備品を事前に準備しておきましょう。

特にIT機器は、アカウント設定やセキュリティ対策を含めて整備が必要です。

業務開始時に「何も準備されていない」という状況を避けるためにも、チェックリストを活用すると効果的です。

関連記事:採用プロセスとは?設計するメリットや一般的な流れ、ポイントをわかりやすく解説

各種保険に関する手続き

従業員を採用した際には、社会保険・雇用保険・労災保険といった各種保険への加入手続きが必要です。

これらは法令で義務付けられており、加入基準や手続きのタイミングを正しく理解しておくことが重要です。

以下では、それぞれの保険の概要と手続き方法を解説します。

社会保険の加入基準と手続き

社会保険には「健康保険」と「厚生年金保険」が含まれ、企業に雇用される従業員は一定の条件を満たすと加入義務が生じます。

2024年10月以降の法改正により、短時間労働者の加入対象が大幅に拡大されました。

2025年現在、社会保険の加入対象となる従業員は以下の条件をすべて満たす必要があります。

- 週の所定労働時間が20時間以上(残業を除く)

- 月額賃金が8.8万円以上(賞与・通勤手当などは除く)

- 雇用期間が2カ月を超える見込み

- 学生でないこと

- 従業員数51人以上の適用事業所で勤務(※50人以下でも労使合意により任意加入可)

これにより、従来は対象外だったパート・アルバイトなども、条件を満たせば社会保険に加入する必要があります。

企業規模要件や賃金要件は今後段階的に撤廃される予定であり、将来的にはより広範な労働者が対象となる見込みです。

保険証の発行には数週間かかるため、早めの対応が求められます。

関連記事:雇用保険の加入条件とは?加入するメリット・デメリットや企業への罰則も解説

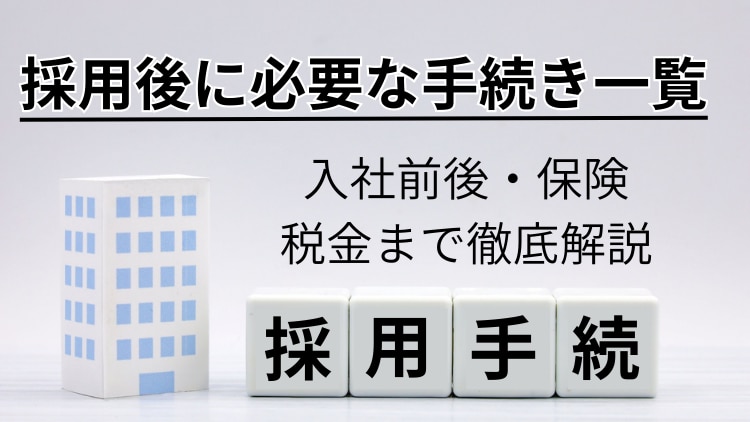

雇用保険の加入基準と手続き

雇用保険は、週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがある従業員が対象です。

学生アルバイトなど一部例外を除き、パート・契約社員も含まれます。

加入手続きは、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出し、被保険者番号を取得します。

事業所が初めて雇用保険に加入する場合は、「適用事業所設置届」も必要です。

雇用保険は失業時の給付や育児休業給付などに関わるため、正確な手続きが重要です。

労災保険の加入基準と手続き

労災保険は、すべての労働者が対象となり、雇用形態に関係なく自動的に適用されます。

業務中や通勤中の事故・災害に対する補償制度であり、個別の加入手続きは不要ですが、事業所単位での「労働保険関係成立届」の提出が必要です。

また、労働者名簿や就業状況の管理は、万が一の事故発生時に迅速な対応を可能にするため、日頃から整備しておくことが求められます。

関連記事:採用基準を設ける重要性とメリットとは?3つの要素や設定のポイントを解説

税金の手続き

従業員を採用した際には、所得税・住民税に関する手続きも忘れずに対応する必要があります。

これらは給与支払いに直結するため、正確かつ迅速な処理が求められます。

所得税に関する手続き

所得税は、給与支給時に源泉徴収する形で企業が代行して納付します。

そのため、入社時には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を従業員に依頼します。

この申告書に基づいて、毎月の源泉徴収額が決定されます。

提出がない場合は「乙欄」での課税となり、税額が高くなるため注意が必要です。

また、年末には「年末調整」を行い、年間の所得税額を精算します。

中途入社の場合は、前職の「源泉徴収票」も併せて回収しておくと、年末調整がスムーズに進みます。

住民税に関する手続き

住民税は前年の所得に基づいて課税され、原則として「特別徴収」により企業が毎月の給与から天引きして自治体へ納付します。

中途採用者の場合、前職での住民税の納付状況を確認し、「住民税特別徴収切替届」などの手続きを行う必要があります。

新卒者など前年所得がない場合は、住民税が非課税となるケースもありますが、自治体からの通知に基づいて対応することが基本です。

関連記事:採用基準の決め方とは?ポイントや各選考段階での活用法について解説

採用者の入社後に行う社内手続き

従業員が入社した後も、企業側にはさまざまな社内手続きが発生します。

これらは法令遵守だけでなく、従業員が安心して業務に取り組める環境づくりにも直結します。

ここでは、入社後に行うべき主要な社内手続きを4つの観点から解説します。

必要書類の回収

入社初日には、事前に依頼していた書類の提出状況を確認し、未提出分があれば速やかに回収します。

主な書類には、住民票記載事項証明書、年金手帳(または基礎年金番号通知書)、雇用保険被保険者証、扶養控除等申告書、マイナンバー関連書類などがあります。

特にマイナンバーは厳重な管理が求められるため、社内での保管方法やアクセス制限を明確にしておくことが重要です。

法定三帳簿の作成

労働基準法により、企業は「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つの帳簿を作成・保存する義務があります。

これらは労働条件の管理や労働基準監督署の調査対応に必要不可欠です。

人事システムやExcelなどを活用して、正確かつ継続的に記録・更新を行いましょう。

特に出勤簿は、勤怠管理と連動させることで、給与計算との整合性が保たれます。

関連記事:採用担当者必見!中途採用の成功事例と成功させるポイントを徹底解説

就業規則や社内ルールの保管場所の共有

新入社員が社内ルールを理解し、適切に行動できるよう、就業規則や各種社内規程の保管場所を共有します。

社内ポータルサイトやクラウドストレージを活用することで、いつでも閲覧可能な環境を整えることが理想です。

初期研修の一環として、規則の概要を説明する時間を設けると、コンプライアンス意識の醸成にもつながります。

給与計算や人事システムへの登録

入社者の基本情報(氏名、住所、給与条件、扶養状況など)を人事・給与システムに登録します。

これにより、給与計算や社会保険料の控除、年末調整などの処理が自動化され、業務効率が向上します。

勤怠管理システムや評価制度と連携させることで、今後の人事運用にもスムーズにつなげることができます。

関連記事:IPO準備企業が転職者を中途採用する際に気を付けるべきこと

その他の手続き

採用後の手続きには、通常の入社対応に加えて、特定の条件に応じた追加対応が必要なケースもあります。

ここでは、初めての雇用や障害者・外国人の採用、税務・個人情報管理に関する重要な手続きを解説します。

従業員を初めて雇用する場合の手続き

法人や個人事業主が初めて従業員を雇用する場合は、労働保険・社会保険の適用事業所としての登録が必要です。

主な届出は以下の通りです。

- 労働保険関係成立届(労働基準監督署)

- 雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)

- 健康保険・厚生年金保険新規適用届(年金事務所)

これらの手続きは、雇用開始日から10日以内を目安に提出する必要があります。

事業所としての体制整備が求められるため、事前準備が重要です。

障害者を採用した場合の手続き

障害者雇用促進法に基づき、障害者を雇用した場合は、毎年6月1日時点の雇用状況を「障害者雇用状況報告書」としてハローワークへ提出します。

合理的配慮の提供や職場環境の整備も求められるため、業務内容や勤務時間の調整、支援機器の導入などを検討しましょう。

法定雇用率の達成状況によっては、助成金の活用も可能です。

関連記事:企業の義務である障害者雇用 2024年改正「障害者雇用促進法」について詳しく解説

外国人を採用した場合の手続き

外国籍の従業員を雇用する際は、在留資格の確認が必須です。

就労可能な在留資格かどうかを確認し、雇用開始後には「外国人雇用状況届出書」をハローワークへ提出します。

氏名・在留カード番号・在留期間などを正確に記載する必要があります。

ビザの更新や在留資格変更にも注意が必要です。

源泉徴収票の回収

中途採用者の場合、前職の「源泉徴収票」を回収することで、年末調整が正確に行えます。

提出が遅れると所得税の計算に支障が出るため、入社時に依頼しておくのが望ましいです。

源泉徴収票は、給与所得者の年間所得・控除額を把握するための重要な資料です。

マイナンバーに関する手続き

マイナンバーは、社会保険・税務手続きに必要な個人情報です。

取得時には「利用目的の明示」と「本人確認(番号+身元)」が義務付けられており、厳格な管理体制が求められます。

社内では、マイナンバー管理規程の整備や、アクセス制限・暗号化などのセキュリティ対策を講じる必要があります。

外部委託する場合も、委託契約書の締結が必須です。

関連記事:外国人雇用の8つの注意点とは?メリットや必要な手続きも解説

まとめ

採用後の手続きは、法令遵守と従業員の安心感を両立させるために欠かせない業務です。

入社前の準備から入社後の社内対応、保険・税務関連まで、抜け漏れなく対応することで、スムーズな雇用関係の構築が可能になります。

特に初めての雇用や特殊なケース(外国人・障害者など)では、専門機関への確認も含めて慎重に進めましょう。

関連記事:【採用担当者必見】面接時に聞くべきこととは?基本的な流れや人材を見極めるポイントを解説

関連記事:採用と内定の違いとは?内定通知の注意点や反社チェックについて解説